我持續關注全球總體經濟的走向,尤其是美國在貿易與財政政策上的重大轉變。雖然我理解某些保護主義政策背後的初衷,但當關稅政策缺乏一致性與前瞻性,不僅會擾亂市場預期,也會對通膨、資本流動與長期經濟信用造成深遠影響。

我創立的 EIQdigital 是一間專注於 AI 與氣候科技(Climate Tech)的公司,聚焦於零售電力的科技應用。電力作為剛性需求的民生基礎服務,使我們具備一定程度的經濟抗風險能力。這幾年,我們透過推動 AI 技術導入與員工技能升級,持續打造一支高度彈性的團隊。

但即使擁有再強的內部韌性,企業的發展依舊無法脫離政策與經濟結構的大環境。

一、企業可以靈活試錯,但國家政策需要制度穩定

在企業經營中,「快速試錯」往往能激發創新。我也鼓勵團隊不怕犯錯,勇於調整。然而這套思維若直接套用在國家治理,特別是貿易與關稅政策上,反而可能造成全球市場的混亂與信任危機。

一國的經濟政策,必須具備制度穩定性、可預測性與透明性。若決策反覆、缺乏清晰依據,甚至與國際規則脫節,將導致企業無法制定中長期計畫,供應鏈轉移、外資觀望,長期而言只會削弱本國競爭力。

二、美債殖利率攀升,反映的是信心動搖與制度焦慮

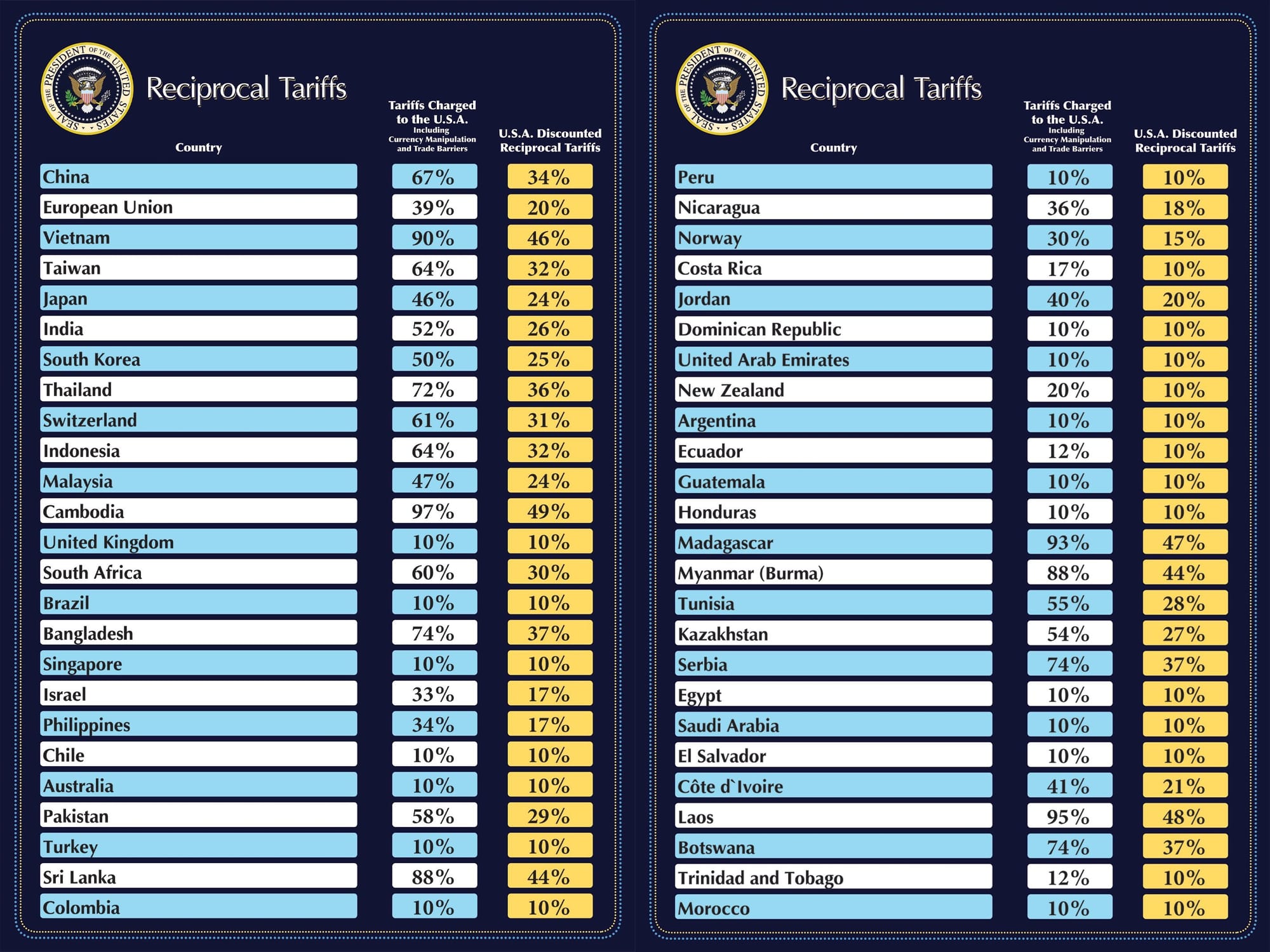

2025 年 4 月,美國宣布對特定中國商品課徵高達 125% 的關稅,並對全球逾 180 國的進口品加徵 10% 基本關稅,這類缺乏國際協商程序的政策迅速引發外界疑慮與報復性風險。

金融市場的反應也相當直接。10 年期美債殖利率飆升至 4.8%,穆迪更直接將「政策不一致」列為美國主權信用的重大風險因子。

一旦市場對美國制度的穩定性產生疑慮,將不只是美元匯率與利率波動,而是整體資本配置、投資意願與全球資金流動方向的重新洗牌。

三、關稅是輸入型通膨,壓縮企業投資與就業潛力

經濟學告訴我們,關稅最終會轉嫁到國內企業與消費者。PIIE 的研究顯示,2018 至 2020 年間的貿易戰中,美國內部承擔了 90% 的關稅成本。如今,我們正看到類似場景再次上演。

從原物料到設備成本全面上揚,供應鏈承壓,不少企業因利潤受損而延後投資計畫、縮減人力擴編。我們也觀察到許多能源與科技企業在採購策略上日益保守,資本市場的動盪進一步壓縮了企業貸款與融資意願。

這種組合,包括輸入型通膨、資本支出下滑、就業成長趨緩,正讓美國經濟逼近停滯性通膨的臨界點。

我們選擇穩中求進,在變局中掌握機會

面對不確定性與潛在風險,我對我們的定位始終保持審慎樂觀。電力是一項不可或缺的剛性需求,在任何經濟週期下都是優先支付的項目之一。我們的核心策略是:

- 擴大營收多元化,降低單一風險暴露

- 進一步發展零售電力中介科技(Energy Brokerage Technology

- 持續強化 AI 能力,提升整體營運效率與創新力

- 建立一支具備應變能力的國際團隊

這些策略不只是短期避震,而是為下一個成長週期做的深度佈局。

我不斷地提醒自己… 越是動盪的時代,越需要有節奏、有戰略的思維。

因為… 越是市場洗牌的時刻,越是具備遠見的公司能夠脫穎而出。